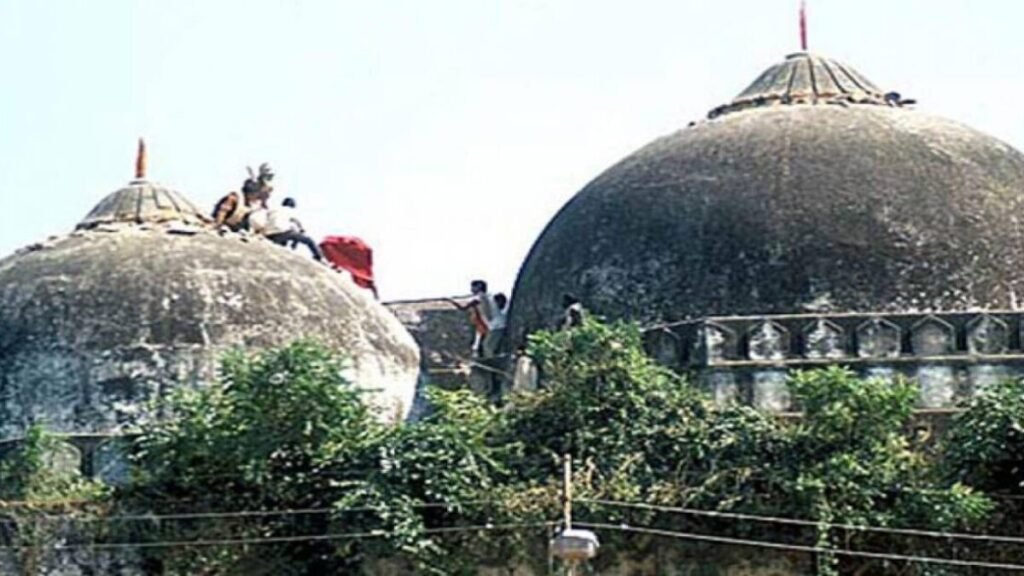

बाबरी मस्जिद विध्वंस : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। उस दिन पैदा हुए या उस दिन के आस-पास के बच्चे आज 33 साल के हो चुके हैं। ज़फ़र अब्बास की किताब “Debris of a Dream” उसी पीढ़ी की कहानी है जो विध्वंस की छाँव में बड़ी हुई। पढ़िए समीक्षा और भावनात्मक विश्लेषण।

6 दिसंबर 1992। भारत के इतिहास का वह काला दिन जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने ढहा दिया। उस दिन लाखों बच्चे पैदा हुए, लाखों बच्चे स्कूल जा रहे थे, और लाखों बच्चे खेल रहे थे। आज वे सब 30-35 साल की उम्र के हो चुके हैं। उनके लिए बाबरी विध्वंस कोई किताबी घटना नहीं, बल्कि बचपन की पहली यादों में से एक है – डर, कर्फ्यू, टीवी पर जलती हुई मस्जिद, और घर में फुसफुसाहटें कि “कुछ बहुत बुरा हो गया”।

विध्वंस के बाद का बचपन कैसा था?

- इन सबकी कहानी अब एक किताब में आ गई है – “Debris of a Dream: Growing Up in

- the Shadow of Babri Masjid Demolition”। लेखक ज़फ़र अब्बास खुद 1992 में पैदा हुए थे।

- यह किताब न तो इतिहास की ड्राई टाइमलाइन है, न ही राजनीतिक बहस का मंच। यह उन बच्चों-किशोरों-युवाओं

- की निजी डायरियां हैं जो बाबरी विध्वंस के बाद भारत में मुसलमान होकर बड़े हुए।

- किताब की सबसे मार्मिक लाइनें वे हैं जो बताती हैं

- कि 90 के दशक में मुस्लिम बच्चों के लिए “नाम” भी अभिशाप बन गया था।

- “क्लास में रोल नंबर आने पर अगर आपका नाम मोहम्मद, फ़ातिमा या अब्बास था

- तो पूरी क्लास साँस रोककर देखती थी कि टीचर कैसे उच्चारण करेंगे।”

- दंगा प्रभावित इलाकों में बच्चे घर से बाहर खेलने से डरते थे। कर्फ्यू के दिनों में क्रिकेट की गेंद खिड़की से बाहर चली जाए तो वापस लाना नामुमकिन।

- टीवी पर लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा और भीड़ के नारे “जय श्री राम” बच्चों के कान में गूँजते थे

- जबकि घर में माँ-बाप चुपके से कहते, “ये नारा हमारे लिए नहीं है।”

ज़फ़र लिखते हैं – “हमारी पीढ़ी ने राम को कभी भगवान के रूप में नहीं देखा।

हमारे लिए राम वह चेहरा थे जिसके नाम पर हमारे मोहल्ले जलाए गए।”

2002 के गुजरात दंगे और दूसरा झटका

1992 के बाद लगा था कि सबसे बुरा हो गया। लेकिन 2002 में गोधरा और उसके बाद गुजरात दंगे ने साबित कर दिया कि बाबरी तो सिर्फ शुरुआत थी। किताब में कई लेखक बताते हैं कि 2002 में वे 10-12 साल के थे। उस उम्र में उन्होंने पहली बार समझा कि “भारतीय मुसलमान” होना कितना जटिल है। एक लेखिका लिखती हैं – “स्कूल में हिंदू दोस्त पूछते थे, ‘तुम लोग तो पाकिस्तान चले क्यों नहीं जाते?’ और मैं सोचती थी – मेरा जन्म यहीं हुआ है, मैं कहाँ जाऊँ?”

2019 – राम मंदिर का फैसला और खामोश उदासी

- 5 अगस्त 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया

- तो अधिकांश मुसलमानों ने चुप्पी साध ली।

- किताब में एक अध्याय है – “The Day We Lost and Nobody Noticed”।

- उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में सिर्फ़ एक मैसेज घूम रहा था – “ख़ैर मुबारक”। कोई विरोध नहीं, कोई आंसू नहीं

- सिर्फ़ एक थकी हुई स्वीकारोक्ति। लेखक कहते हैं – “हमारी पीढ़ी ने तीन दशक

- में सीख लिया था कि चीखने से कुछ नहीं होता।”

आज की पीढ़ी और पहचान का संकट

आज ये 90’s किड्स 30-35 साल के हैं। वे इंजीनियर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, स्टार्टअप फाउंडर हैं।

लेकिन किताब बताती है कि उनके अंदर एक सायबान सा है –

- नौकरी के इंटरव्यू में नाम सुनकर हल्की सी हिचक,

- फ्लैट खरीदने जाएँ तो सोसाइटी वाले पूछते हैं “आप वेज हैं न?”,

- राम नवमी जुलूस में डीजे पर “जय श्री राम” बजता है तो कार की स्पीड बढ़ा देते हैं।

यह डर नहीं, एक तरह की थकान है। एक स्वीकारोक्ति कि “हम यहाँ हैं, रहेंगे, लेकिन हमेशा थोड़े से अलग रहेंगे।”

क्यों पढ़नी चाहिए यह किताब?

- अगर आप 80-90 के दशक में पैदा हुए हैं, तो यह किताब आपकी अपनी कहानी है – चाहे आप किसी भी धर्म के हों।

- अगर आप युवा हैं और सोचते हैं कि बाबरी बहुत पुरानी बात है, तो यह किताब बताएगी कि उसकी छाया आज भी है।

- अगर आप सोचते हैं कि 2014-2019 के बाद सब “नॉर्मल” हो गया, तो यह किताब बताएगी कि कुछ घाव दिखते नहीं, लेकिन दर्द करते हैं।